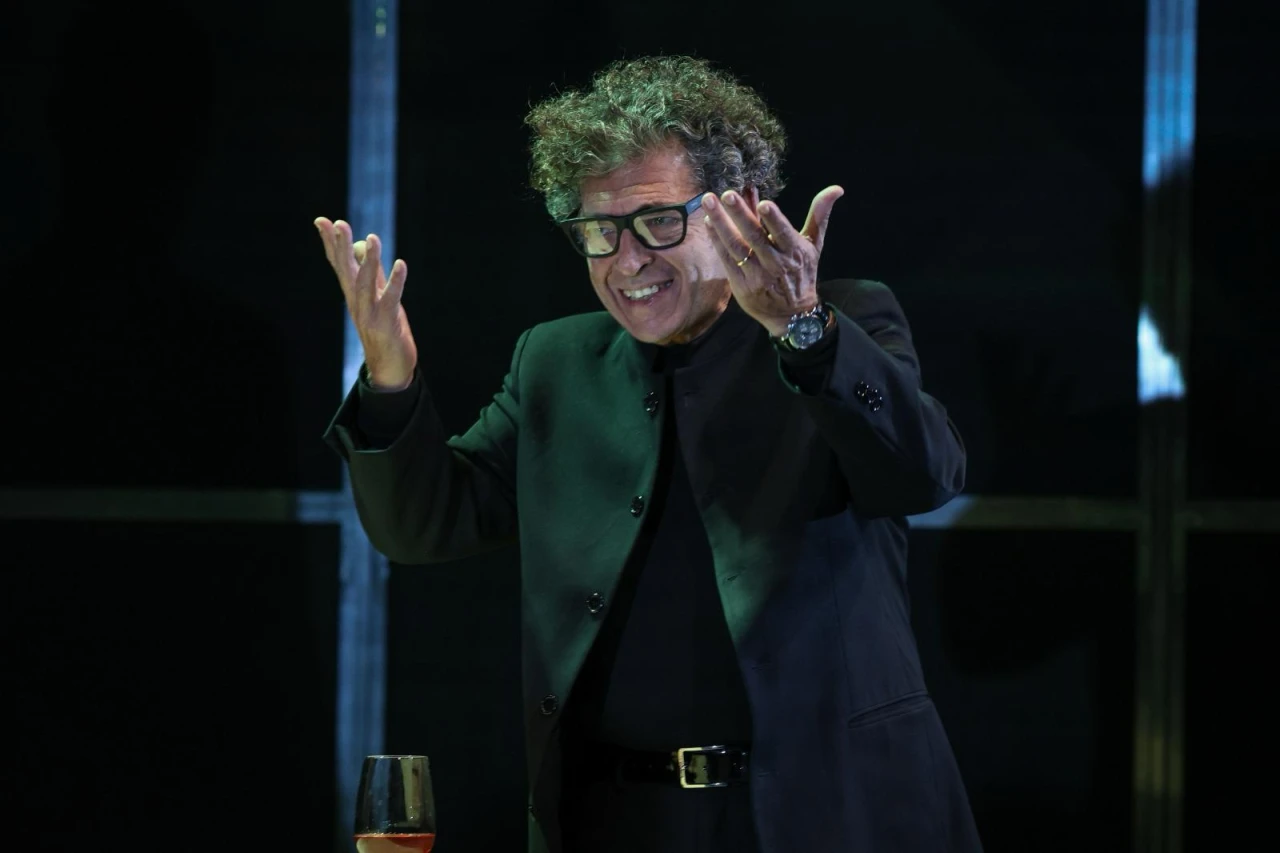

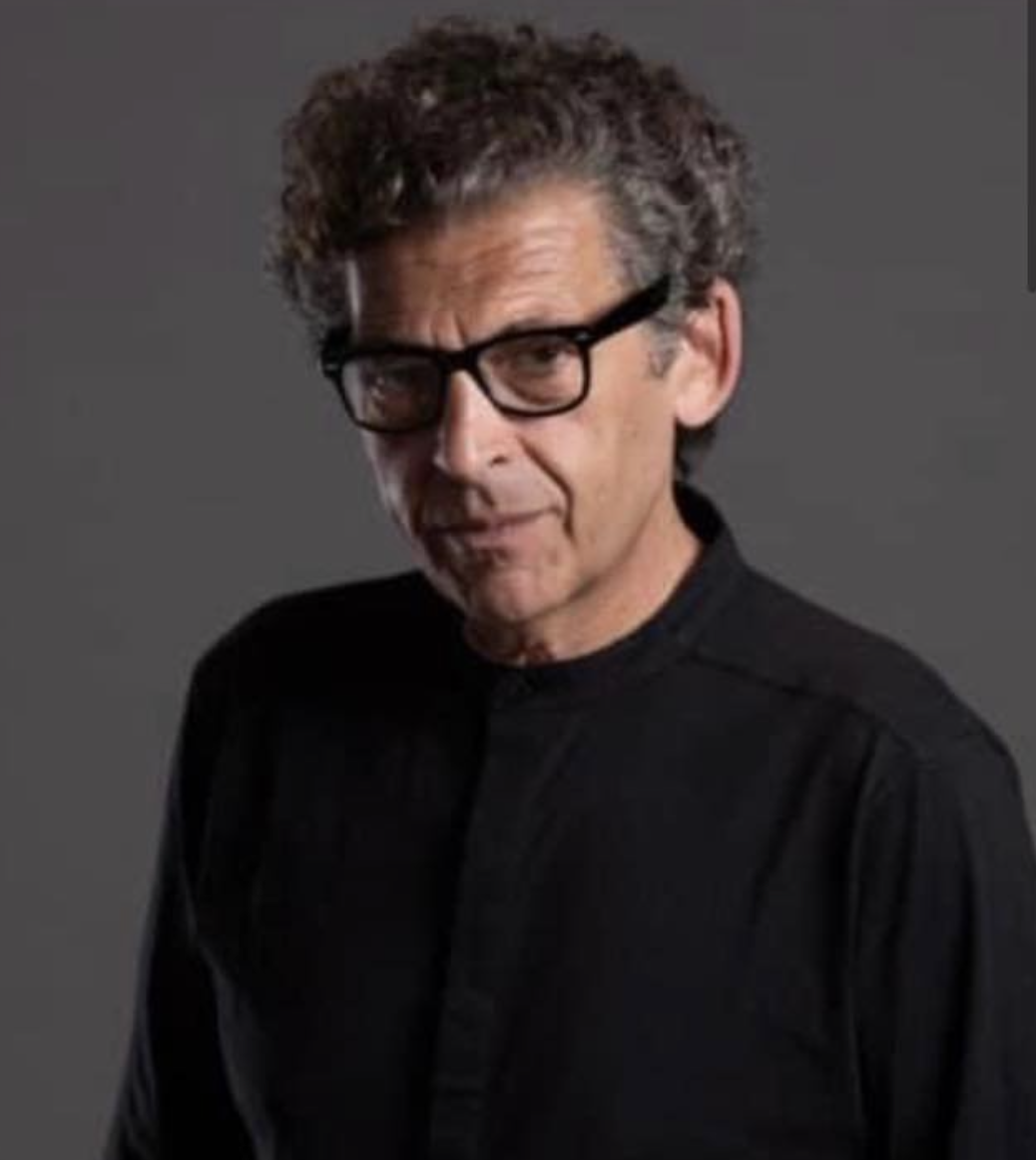

Cinema e Amori

Approfondimento

Non può essere un caso, ma francamente non riesco a immaginare cos’altro possa essere, il fatto che, dopo decenni di reciproca trascuranza tra me e la psicanalisi, mi capiti di interpretare in teatro uno psicoanalista e contestualmente questa rivista mi chieda di scrivere un articolo.

Essendo io un mestierante della narrazione, il mio psicoanalista immaginario converrà con me che io debba narrare.

Cosa accade a un attore, chiunque esso sia, quando interpreta un personaggio? Può succedere che l’attore si avvicini al personaggio (ho usato il verbo avvicinare perché è rischioso parlare di identificazione) o viceversa, ovvero che sia il personaggio a modellarsi sull’attore che ne diventa la maschera. Ed è questo secondo caso quello che, con maggiore probabilità, consente all’attore di comprendere veramente il personaggio e quindi di interpretarlo. In poche parole, se io fossi stato uno psicanalista sarei stato, forse, uno psicoanalista molto simile a Nicola Perrotti o più correttamente direi alla descrizione e al racconto che ci restituisce di lui Giuseppe Berto, nel suo conclamato capolavoro: “Il male oscuro”. Ciò che traspare dal racconto di Berto è l’umanità di questa figura, in cui ciascuno di noi si potrebbe identificare e in cui ciascuno di noi troverebbe conforto. Quello che mi ha trasmesso e che nel contempo mi consente di raccontarlo, pur non conoscendolo e non volendolo imitare o giudicare, è il beneficio del dubbio, che ritorna continuamente, almeno nelle parole di Berto, ovviamente, chissà se lui le ha mai pronunciate. Comunque il sentimento che sostiene il mio personaggio è l’amore profondo per la sua disciplina, scevra da laiche credenze, profondamente pratica e ricca di umanità.

Ed in questo transfert, nel nostro caso solo apparentemente ‘conscio’, mi imbatto, come spesso accade, in un discorso sull’amore. Le donne sono il centro della vita del mio paziente. Le donne ma soprattutto l'amore e l'amore per tutte le donne, dalla maestra, alla madre, alla Madonna, fino alla madre di sua figlia, alle puttane, ma anche e soprattutto l’amore per il padre. Forse il più solido e il più ingombrante, al tempo stesso. E così mi domando, interpretando questo ruolo, quanto incida, in percentuale, l’amore, in tutte le sue modalità e manifestazioni, sui problemi dei pazienti che vanno in analisi e comunque su quelli di tutti noi. Io non lo so e non lo posso sapere perché non è il mio lavoro, né mai mi sono informato in proposito. Ma quello che mi sono sempre chiesto è se l’amore esiste veramente e con quali modalità si manifesti e conseguentemente si rappresenti. In poche parole: c’è un modo per riconoscere l’amore, per verificarne l’esistenza? Altrimenti si rischia di parlare di ‘conseguenze’, per dirla con Sorrentino, che potrebbero non essere “conseguenze dell’amore”, ma di qualche altra cosa. Allora, la domanda che ho fatto al mio personaggio/psicoanalista è: si può riconoscere l’amore? Si vede? Ma il mio psicoanalista è anche un attore, quindi non potrà che chiedere aiuto al teatro, per potermi rispondere. Il teatro, come è noto, è il simbolo stesso della rappresentazione umana, dove non solo i comportamenti e le azioni sono mezzi di questa rappresentazione, ma anche le emozioni e i sentimenti. E se in teatro l’attore rappresenta i comportamenti ed esegue le azioni affidandosi a una tecnica rigorosa, per rappresentare, invece, emozioni e sentimenti, la disciplina tracima, se mi è consentito il termine figurato, nell’ambito spirituale o intellettuale, affidandosi ad una tecnica non tecnica che in linguaggio teatrale si definisce “sospensione del giudizio”. Interpretare o ancora meglio essere il personaggio significa non giudicarlo, né nel bene né nel male. Questo consente all’attore di sospendere il rapporto con sé stesso e con la propria personalità, per rappresentare totalmente il personaggio, non solo nelle sue azioni o nelle sue parole, ma, proprio attraverso le azioni e le parole, anche nei suoi sentimenti e nelle sue emozioni. Ne deriva che la ‘tecnica’ (termine inappropriato) per rappresentare un sentimento o un’emozione, in teatro, è provarli realmente, seppure entro i confini della condizione spaziotemporale del racconto. È strano a dirsi che una persona o anche un attore professionista possa provare un sentimento così, a comando. Infatti non si tratta di questo, ma si tratta di un altro genere di ‘trasferimento’ dell’attore nella condizione spazio temporale del racconto. Trasferimento che avviene attraverso tutte le possibili sfaccettature della disciplina, dall’analisi del testo, allo studio dei personaggi, del loro pensiero, dei rapporti tra loro, fino alla memoria, la sapienza della parola e molte altre cose. Di fatto però ciò che avviene e che nulla ha di magico, è che per tutta la durata dello spettacolo l’attore Romeo amerà l’attrice Giulietta sinceramente e profondamente, proprio come e quanto si amavano i due sfortunati veronesi. Questo aspetto, senz’altro in parte funambolico, del lavoro dell’attore risulta essenziale, perché come dicevamo prima nessun sentimento può essere rappresentato senza provarlo. Quindi, se per rappresentare l’amore basta provarlo, la conclusione è che l’amore si vede! Certo siamo nell’ambito della rappresentazione e dell’umanità, lì dove la verità si nasconde abilmente, dove la scienza è quella dell’irregolarità e dell’imprevedibilità. Però a me piace pensare che l’amore si veda. Quasi sempre.

Vedi tutto il numero